DESIGNART TOKYO 2025

Presented by tog ( S.Harue & K.Hayashi )

What distinguishes today's industrial

products from craft works?

今日の工業製品と工芸作品の違いは、

どこにあるのでしょうか?

Looking back through history,

many manufacturing techniques evolved

into crafts over time and were passed down.

Even modern factory-made goods

may one day acquire cultural value.

歴史を振り返れば、

多くの製造技術が時を経て工芸となり、

文化的価値を帯びながら受け継がれてきました。

ならば、現代のマニファクチャリングもまた、

いつか工芸と呼ばれる日が来るのではないでしょうか。

汎用工作機械を操る職人が量産のための技術を用い、

工数をかけ、高度な加工を行う・・・

こうしてできたものを、 私たちは 「産業工芸品」

と名付けました。

In our view,

when skilled machinists use

general-purpose industrial

tools—spending time and effort

to perform precise,

sophisticated processes in pursuit

of quality even within mass

production—that act itself embodies

craftsmanship.

We call the resulting objects

“Industrial Crafts.”

そんな転換点として、

東京・墨田区の町工場で 日々稼働するNC旋盤が削り出した

プロトタイプコレクションを お披露目します。

This exhibition presents a collection of

prototypes machined by NC lathes

working daily in the small factories of

Sumida, Tokyo.

産業と工芸、その未来の可能性を探ります。

We explore the future possibilities of industry and craft.

展示 – Exhibition –

DESIGNART TOKYO 2025

2025.10.31 Fri. — 11.09 Sun.

(11:00〜19:00)

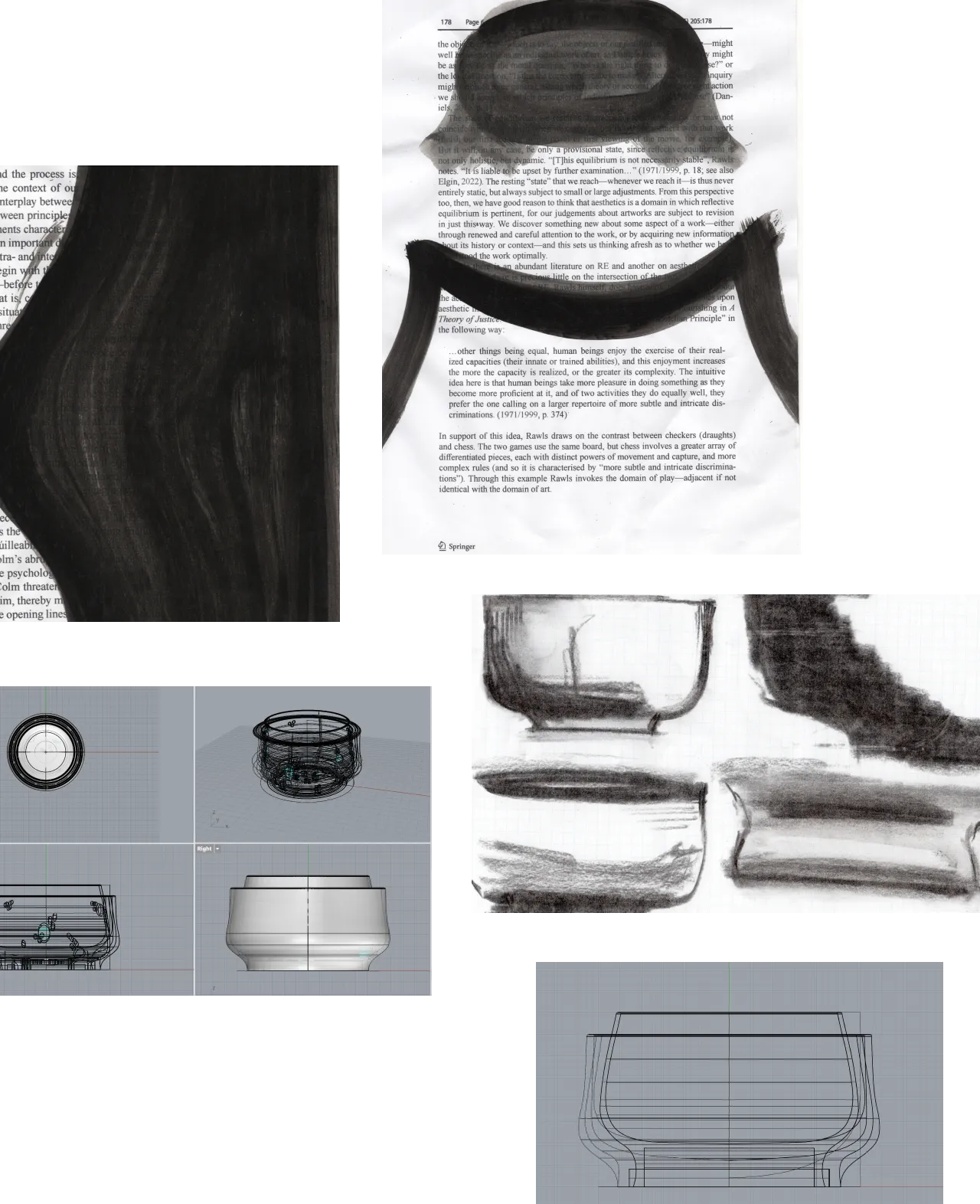

Process

It is made through a process

that crosses between

artisanal

handcraft

and industrial technology.

工芸的な手仕事と、産業技術を横断した

プロセスで作っている。

手で絵を描き、CADで

スムーススプラインに

なるようトレース。

Sketch by hand,

then trace it in CAD to create

a smooth spline, and turn it into

a 3D model.

Check the shape,

by 3D printing the CAD data.

CADデータを3Dプリントして形状を確かめる。

I add clay or putty onto the 3D-printed object

and sculpt it by hand

to refine the form.

そこに粘土やパテを盛って手で彫塑し、

フォルムを調整する。

Repeat the process of

CAD modeling,

3D printing,

and sculpting.

CAD、3Dプリント、彫塑を繰り返す。

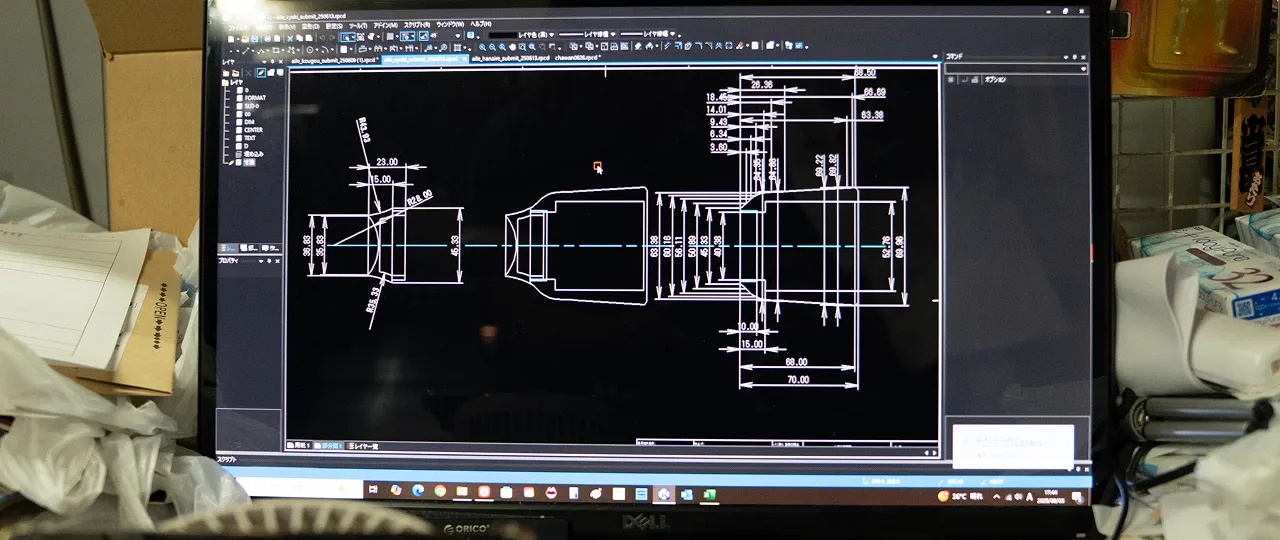

フォルムが完成したら、切削用の2Dデータにする。

Once the form is complete,

convert it into 2D data for machining.

異なる金属を組み合わせる。

Different metals are combined.

素材ごとにNCの出力の切り替えを行っている。金属はそれぞれ硬さが異なるため、一定の出力をすると表面のスムースさが失われてしまい、段差ができてしまう。つまり機械のボタンを押して終わり、ではなく細かく出力をコントロールしているのだ。

The NC output is adjusted for each material.Since each metal has a different hardness, using a fixed output would cause the surface to lose its smoothness and create uneven steps.In other words, it’s not just a matter of pressing a button—the output is carefully controlled in detail.

References

- 井奥陽子(2023)『近代美学入門』筑摩書房.

- 茶道資料館 編(2002)『茶道具の鑑賞と基礎知識』淡交社.

- 樋田豊郎(2021)『工芸のコンポジション―伝統の功罪についての13試論』里文出版.

- 西村清和(1995)『現代アートの哲学』産業図書.

- 北澤憲昭(2013)『美術のポリティクス―「工芸」の成り立ちを焦点として』ゆまに書房.

- 佐藤道信(2023)「近現代における『工芸』の展開」『工芸史』第1号,p.48--68.

- 森山明子(2003)「産業工芸と商業美術の時代」『日本デザイン史』 p.48–71

- 岩井一幸、柏木博、庄子晃子、高島直之、敷田弘子(2017)『モダンリビングへの夢 産業工芸試験所の活動から』武蔵野美術大学 美術館・図書館 武蔵野美術大学 造形研究センタ

Credit

tog (春江紗綾+林海人) tog ( Saaya Harue + Kaito Hayashi )

tog/研/とぐ is a design collective led by product designer Saaya Harue and concept developer Kaito Hayashi. Both born in 1999, they graduated from Musashino Art University and work across industrial products, furniture design, and installations in Japan and abroad. Harue, after working at a manufacturer, is now with a design office, while Hayashi works as a freelancer, providing design consulting and support.

tog/研/とぐ は、

プロダクトデザイナーの春江紗綾と

コンセプターの林海人が主宰する

デザインコレクティブ。

二人とも1999年生、武蔵野美術大学卒業。

工業製品・ファニチャーデザイン、

インスタレーションなど国内外で活動する。

Supports

Graphic Design: Yuki Nakako (tog)

Web Development: Kairi Shiomi (tog)

Photography: Rika Ito